अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् |

विविधाश्च पृथक्चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् || 14||

अधिष्ठानम्-शरीर; तथा—भी; कर्ता करने वाला (जीवात्मा); करणम् इन्द्रियाँ; च और; पृथक्-विधम्-विभिन्न प्रकार के विविधाः-अनेक; च-और; पृथक्-अलग; चेष्टा:-प्रयास; दैवम्-भगवान का विधान; च-एव-अत्र–निश्चित रूप से ये (कारक); पञ्चमम्–पाँचवा।

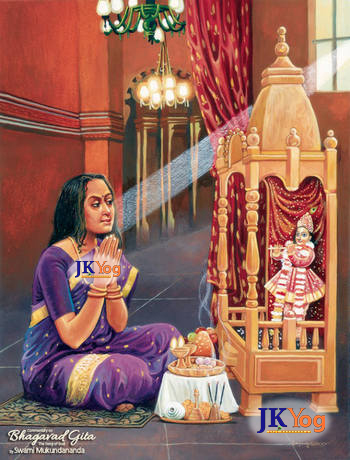

BG 18.14: शरीर, कर्ता, विभिन्न इन्द्रियाँ, अनेक प्रकार की चेष्टाएँ और विधि अर्थात् भगवान-ये पाँच कर्म के कारक तत्त्व हैं।

Start your day with a nugget of timeless inspiring wisdom from the Holy Bhagavad Gita delivered straight to your email!

इस श्लोक में 'अधिष्ठानम्' का अर्थ 'निवास स्थान' है तथा इसका तात्पर्य शरीर से है क्योंकि कर्म केवल तभी किए जा सकते हैं जब आत्मा शरीर में स्थित हो। कर्ता का अर्थ है-कार्य को करने वाला और यह आत्मा का बोध कराता है। आत्मा स्वयं कर्मों का सम्पादन नहीं करती बल्कि यह प्राण शक्ति सहित मन, शरीर तथा बुद्धि के तंत्र को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अहम् के प्रभाव के कारण यह अपनी पहचान अपने कर्मों के साथ करती है। इसलिए शरीर द्वारा सम्पन्न किये गये कार्यों के लिए आत्मा उत्तरदायी होती है और इसे कर्ता और ज्ञाता दोनों कहा जाता है। प्रश्नोपनिषद् में कहा गया है-"एष हि द्रिष्टा स्प्रष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः स परेऽक्षर आत्मनि सम्प्रतिष्ठते (4.9)" अर्थात् यह आत्मा ही है जो देखती है, स्पर्श करती है, सुनती है, अनुभव करती है, स्वाद लेती है, सोचती और समझती है। इसलिए आत्मा को ज्ञाता और कर्मों का कर्त्ता दोनों माना गया है। ब्रह्मसूत्र में भी कहा गया है-"ज्ञोऽत एव (2.3.18)" अर्थात् यह सत्य है कि आत्मा ज्ञाता है। ब्रह्मसूत्र में पुनः वर्णन किया गया है, “कर्ता शास्त्रार्थवत्त्वात् (2.3.33)" अर्थात् आत्मा कर्मों की कर्ता है और शास्त्रों द्वारा इसकी पुष्टि भी की गई है।" उपर्युक्त उद्धरणों से यह स्पष्ट होता है कि आत्मा भी कर्मों की संपति में एक कारक है। कर्मों का निष्पादन करने के लिए इन्द्रियों का प्रयोग किया जाता है। इन्द्रियों के बिना आत्मा स्वाद, स्पर्श, देखने, सुनने, सूंघने और ध्वनि इत्यादि से संबंधित क्रियाओं का अनुभव नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त हाथ, पाँव, मुँह, लिंग और गुदा-ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं। इनकी सहायता से ही आत्मा विभिन्न प्रकार के कार्य संपूर्ण करती है। इस प्रकार इन्द्रियाँ भी कार्यों को पूर्ण करने के कारकों में सम्मिलित हैं। कर्म के सभी उपादानों के होने पर भी यदि कोई चेष्टा नहीं करता तब कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता। वास्तव में प्रयास करना अति महत्त्वपूर्ण है जिसका चाणक्य पंडित ने अपने नीति सूत्र में उल्लेख किया है, "उत्साहवतां शत्रवोपि वशीभवन्ति" अर्थात् पर्याप्त प्रयास द्वारा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। "निरुत्वाछाय दैवं पतिता" अर्थात् "बिना उचित् प्रयास के सौभाग्य भी दुर्भाग्य में परिवर्तित हो जाता है। अतः चेष्टा भी कर्म का एक अन्य घटक है। परमात्मा शरीर में साक्षी के रूप में निवास करता है। मनुष्य के पूर्व कर्मों के आधार पर वह विभिन्न प्रकार के लोगो को कर्मों का संपादन करने के लिए भिन्न-भिन्न योग्यताएँ प्रदान करता है जिससे कि वे कर्म कर सकें। इसे कोई भगवान का विध न भी कह सकता है। उदाहरण के लिए कुछ लोग ऐसी कुशलता से संपन्न होते हैं जिससे वे अपार धन सम्पदा अर्जित कर सकते हैं। जटिल परिस्थितियों में भी वे अपनी विलक्षण प्रतिभा के बल पर लोगों को चकित कर देते हैं। मुश्किलों का सामना करते हुए भी वे भाग्यशाली रहते हैं। ऐसी विलक्षण बुद्धि उन्हें भगवान द्वारा प्रदान की जाती है। इसी प्रकार से खेल, संगीत, कला, साहित्य इत्यादि क्षेत्रों से संबद्ध अन्य लोग भी भगवान द्वारा प्रदत्त विशिष्ट प्रतिभा से संपन्न होते हैं। यह भगवान ही हैं जो लोगों को उनके पूर्व कर्मों के अनुसार विशेष योग्यताएँ प्रदान करते हैं। अतः उन्हें भी कर्मों के लिए उत्तरदायी कारकों में एक कारक के रूप में कहा गया है।